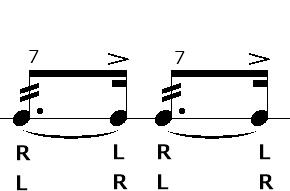

�Z�u���X�g���[�N�i7�ł��j | ���[�f�B�����c9�I�Ɨ��K�@

3��A�������f�B�h���iRR��������LL�Ȃǂ̃_�u���X�g���[�N�j�̌�ɃA�N�Z���g���t�����[�f�B�����g�B

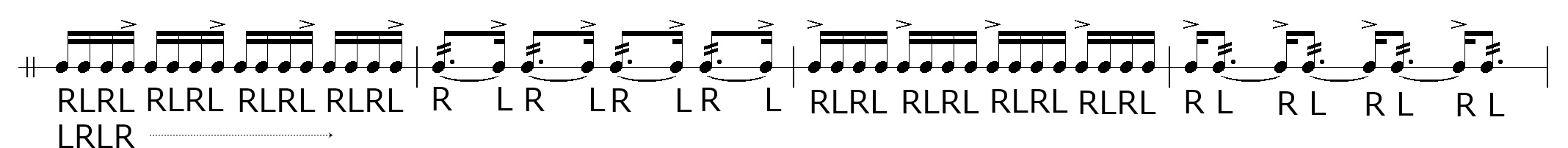

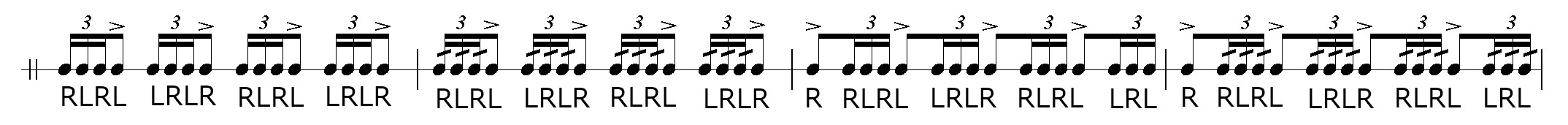

������t���[�Y�ɑ��ĉ��p�ł���g������̗ǂ�������܂��B

�P���ɂȂ肪����16�r�[�g�̃��Y���p�^�[����t�B���C���ɂ�����Ƒg�ݍ��ނ����ł����ʓI�ł��B

�܂��A�t�@�C�u�X�g���[�N���[���⑼�̃_�u���X�g���[�N�n���[�f�B�����c�Ƒg�ݍ��킹��ƁA���\���̕��͍L����܂��B

�Z�u���X�g���[�N���[��

The Seven Stroke Roll

or

�Z�u���X�g���[�N��@�����߂̗��K�@

��16������4�ڂɃA�N�Z���g���t���p�^�[���ƁA�����ɃA�N�Z���g���t���p�^�[���̗��K�ł��B

���K���̃|�C���g

- �t�@�C�u�X�g���[�N�̗��K�Ɠ��l�A1���ߖڂ�2���ߖڂ����3���ߖڂ�4���ߖڂ̓X�g���[�N�i��������ɂ����Ă̓����j�������ɂȂ�悤�ɂ��܂��傤�B

- �����ł́A1�ڂ�������4�ڂɃA�N�Z���g�����p�^�[�����Љ�Ă��܂����A2�ځA3�ڂɃA�N�Z���g�����p�^�[���ɂ����킵�Ă݂܂��傤�B

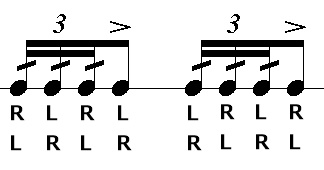

�y������K���@��2�ł����A�N�Z���g�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B

�Z�u���X�g���[�N��@�����߂̗��K�A

��3�A���i6�A���j�ɃZ�u���X�g���[�N�����������K�ł��B

���K���̃|�C���g

- 8��������3�A���i6�A���j�������������G�ōׂ����t���[�Y�ł����A���Y��������A�����Ⴒ����Ȃ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��傤�B

�I�[�v�����[���͌y���A�A�N�Z���g����������o���Ɖ��`�����Ăɏo�܂��B

�_�u���X�g���[�N�i2�����j�ƃN���[�Y���[���̈Ⴂ�Ƃ́H

���̃_�u���X�g���[�N���[���ɋ��ʂ��Č����邱�Ƃł����A�_�u���X�g���[�N�i2�����j�ƃN���[�Y���[���Ƃ͂������ʂ����邱�Ƃ��厖�ł��B

����2�̃��[�f�B�����c�������܂��ɂ��Ă���h���}�[���悭�������܂����A�t�@�����y�ւ̃A�v���[�`���傫���قȂ�܂��B

�t�@��ɂ�����傫�ȈႢ�́u�X�e�B�b�N�őŖʂ��q�b�g������̃o�E���h�����̎d���v�ł��B

�N���[�Y���[���́A�n�ʂɗ��������{�[�������R�Ƀo�E���h����悤�ɁA1�Ŗڂ��2�Ŗڂ̂ق������ʂ��������Ȃ�܂��B

����ɑ��A�_�u���X�g���[�N���[���́A�o�E���h�����X�e�B�b�N�̔����𗘗p����1�ŖڂƓ������ʂɂȂ�悤�Ɏ���w���g���ăX�e�B�b�N�������Ԃ��̂ł��B

�ڂ����K�@�͉��L�́y�Ŋy���B�Ɍ������Ȃ�10�̊�b���K���j���[�z�ʼn�����Ă��܂��̂ŁA��������2�̃��[�f�B�����c�̒@�������Ɏ��M���Ȃ����͂�����ŏK��������A�ēx�Z�u���X�g���[�N�̗��K�Ɏ��g�ނ��Ƃ������߂��܂��B