『情熱大陸』を叩いてみよう 〜カホンで奏する名曲シリーズ〜

『初心者のためのカホン講座』も終盤に入りました。

これまで、カホンの基本的な叩き方・奏法をはじめ、様々なリズムパターンを紹介してきました。

今回からは『カホンで奏する名曲シリーズ』と題し、いよいよ実際にある有名な曲に合わせた演奏に挑戦です。

これまでに練習してきたことを生かして、楽しみながら演奏しましょう。

今回挑戦する曲は・・・

ヴァイオリニストとして知られる葉加瀬太郎作曲の『情熱大陸』です。

人間密着ドキュメンタリー番組「情熱大陸」のテーマ曲なので、ご存じの方も多いでしょう。

サンバの雰囲気が漂う打楽器の情熱的なリズムが特徴的で、「ドン、ドン・・・」と規則的に鳴っているベース音の上に「ジャッ」といった歯切れ良いサウンドがリズミカルに刻まれているのがわかるかと思います。

原曲に使われている楽器はカホンではないですが、この2種類の音に似たサウンドをカホン1台で引き出すことが可能な理由もあり今回この曲を取り上げてみました。

カホン(当サイト著者によるアレンジ&演奏)+ピアノの「情熱大陸デュオ・セッション」です。

『情熱大陸』の楽曲構成&カホンへの応用リズム・パターン

曲の構成に応じて登場する4つのリズムパターンを見た上で、そのリズムをカホンに応用したいと思います。

<曲の構成について>

一般的に、私たちが日頃から耳にするポピュラー音楽は「イントロ」、「Aメロ」、「Bメロ」、「Cメロ(サビ)」といった要素で成り立っています。

イントロ・・・曲の導入部のことで、曲調の雰囲気を伝える“つかみ”のような感じですね。この時、メロディーや歌はまだ登場しません。

Aメロ・・・メロディーや歌の出だし部分のことで、基本的に2回繰り返されます。歌詞付きの場合はもちろん歌詞の内容は変わります。

Bメロ・・・Aメロを展開させることでサビに向かって盛り上げる役割をします。

Cメロ(サビ)・・・曲中で最も盛り上がる部分。一番の聴かせどころですね。

また、それらの要素の順序は、小説や漫画などにおける「起承転結」と似ていますね。

ここでは、『情熱大陸』の構成を、1.イントロ、2.Aメロ、3.Cメロ(サビ)、4.間奏の4つに分けたいと思います。

また、これらの構成要素は次の順序で流れていることがわかります。

『情熱大陸』の構成

イントロ→A→A´→イントロ→A→C→C´→間奏→A→C→C´→イントロ

次に、この4種類の場面に応じたリズムパターンを原曲をもとに考えてみたいと思います。

場面別リズム・パターンの例

イントロ

アコーディオンソロが終わった後、ギターのカッティングが16分音符で歯切れ良く入ってきます。その5小節後にスルドやティンバレスなどのラテン楽器は加わりることで、にぎやかさが増してきます。

このイントロをカホンで演奏するのであれば、アドリブを加えカホンソロっぽくしたいところです。まだ、アドリブが難しいという方は次に紹介するAメロのリズムを叩くのが良いでしょう。

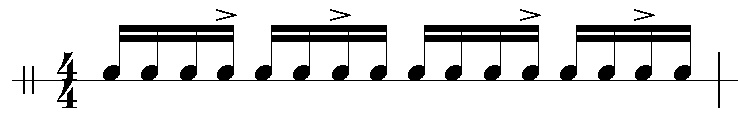

Aメロ

ここからメロディーが入ってくるので打楽器は伴奏に徹します。この曲のリズムの基本となっているギターのカッティングを応用したリズムを叩きます。

ポイントは、アクセントをしっかり浮き出たせてそれ以外の音は軽めに叩くことです。

1拍目&3拍目の頭にロー(低音)を加えるとビートに締まりが出てきます。

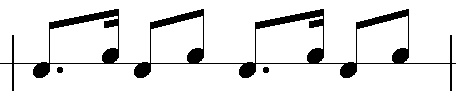

譜例.2

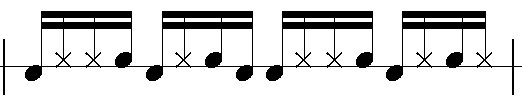

Cメロ

大きくリズムが変わることはないですが、曲の雰囲気を盛り上げるためカホンの“手数”を多くします。

具体的にここでは、ベース音(低音)の音を基本リズムに絡ませた以下のリズムパターンを叩きます。

譜例.3

間奏

間奏部も原曲ではアコーディオンソロになっているので、カホンはあまり派手なことはせずにひたすらビートを刻むほうがよいでしょう。

譜例.4