ƒtƒ‰ƒ€پ@| ‘إٹyٹي‚ج‚½‚ك‚جٹî‘b—ûڈKƒپƒjƒ…پ[

ƒtƒ‰ƒ€‚ئ‚حپH

پuƒtƒ‰ƒ€پv‚ئ‚حƒXƒlƒAƒhƒ‰ƒ€پEƒ‹پ[ƒfƒBƒپƒ“ƒc‚ج‚±‚ئ‚إڈ¬‘¾Œغ‚جٹî‘b“I‚ب‘t–@‚ج1‚آ‚إ‚·پB

ژه‰¹‚ئ‚ب‚鉹•„‚ج’¼‘O‚ة‘•ڈü“I‚ب‰¹‚ً“Y‚¦‚邱‚ئ‚إپuƒpƒ‰ƒbپv‚ئ‚¢‚ء‚½‰¹‚ً‚آ‚‚è‚ـ‚·پB

‚à‚ئ‚à‚ئ‚حژه‚ةƒ}پ[ƒ`ƒ“ƒO‚âƒhƒ‰ƒ€ƒRپ[‚ب‚ا‚ةژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚郋پ[ƒfƒBƒپƒ“ƒc‚إ‘½‚—p‚¢‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAƒhƒ‰ƒ€ƒZƒbƒg‚â‚»‚ج‘¼ƒpپ[ƒJƒbƒVƒ‡ƒ“‚ة‰—p‚·‚邱‚ئ‚إ•،ژG‚ب‰¹ٹy•\Œ»‚à‰آ”\‚ة‚µ‚ـ‚·پB

ƒtƒ‰ƒ€‚جٹî–{“I‚ب‘t–@

ژه‰¹‚ة“Y‚¦‚ç‚ê‚鉹‚ح‚ ‚‚ـ‚إ‚à‘•ڈü‰¹•„‚ب‚ج‚إپA2‚آ‚ج‰¹—ت‚ةچ·‚ً‚آ‚¯‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

‚±‚±‚إ‘هژ–‚ب‚±‚ئ‚حƒXƒeƒBƒbƒN‚ئگU‚è‰؛‚ë‚·چ‚‚³‚جˆل‚¢‚ة‚و‚ء‚ؤ‰¹—ت‚جچ·‚ً‚آ‚¯‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB

‘•ڈü‰¹•„‚ًپuƒAƒbƒvƒXƒgƒچپ[ƒNپvپAژه‰¹‚ًپuƒ_ƒEƒ“ƒXƒgƒچپ[ƒNپv‚ةژg‚¢•ھ‚¯‚ـ‚·پBپiپ¦ƒAƒbƒvƒXƒgƒچپ[ƒNپAƒ_ƒEƒ“ƒXƒgƒچپ[ƒN‚ج‘t–@‚حƒAƒNƒZƒ“ƒgˆع“®‚إ‰ًگà‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پj

‚»‚¤‚·‚邱‚ئ‚إچ¶‰E‚جƒXƒeƒBƒbƒNگU‚è‰؛‚낵‚جچ‚‚³‚ةچ·‚ھڈo‚é‚ج‚إپAژ©‘R‚ئ‰¹—ت‚ة‚àچ·‚ھ‚إ‚ـ‚·پB

‚ـ‚¸‚حپA‚±‚جٹ´ٹo‚ًگg‚ة•t‚‚ـ‚إ‚ن‚ء‚‚è—ûڈK‚µ‚ـ‚·پB

ٹµ‚ê‚ؤˆہ’肵‚ؤ‚«‚½‚çژں‚ج—ûڈK‚ً‚ح‚¶‚ك‚حƒeƒ“ƒ|60‚إپuƒXƒgƒچپ[ƒNپv‚âپu‰¹‚جٹشٹu‚ئ‘ه‚«‚³پv‚ة‹C‚ً‚آ‚¯‚ب‚ھ‚çچs‚¢‚ـ‚µ‚ه‚¤پB

ƒtƒ‰ƒ€‚ج—ûڈKƒپƒjƒ…پ[

ژہچغ‚ة‘½‚ژg‚ي‚ê‚é‘م•\“I‚بƒtƒ‰ƒ€ƒpƒ^پ[ƒ“‚ة‚حˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

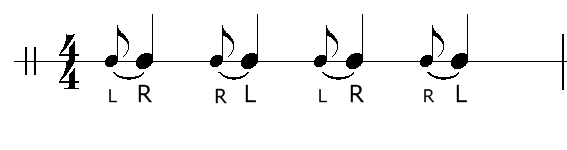

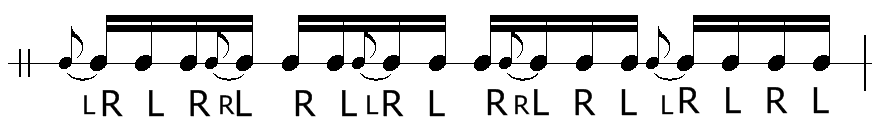

| •ˆ—ل.‡@ |  |

ƒXƒ^ƒ“ƒ_پ[ƒh‚بƒpƒ^پ[ƒ“ |

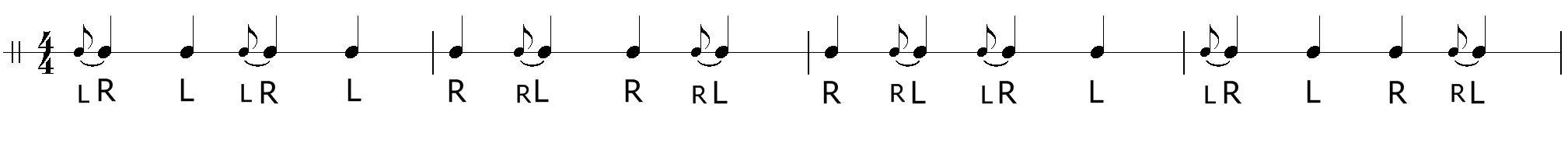

| •ˆ—ل.‡A |  |

ƒpƒ‰ƒfƒBƒhƒ‹‚ج‰—p |

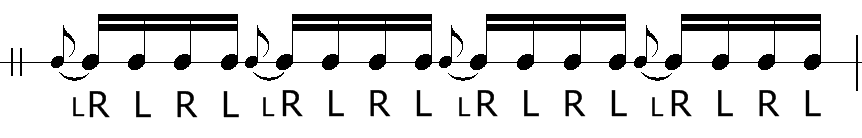

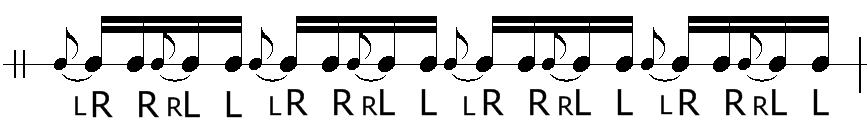

| •ˆ—ل.‡B |  |

16•ھ‰¹•„3‚آ‚²‚ئ |

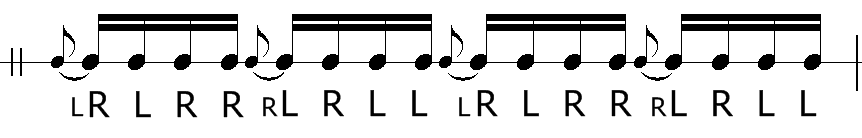

| •ˆ—ل.‡C |  |

16•ھ‰¹•„2‚آ‚²‚ئ |

ڈم‹L‚ج‚و‚¤‚بƒpƒ^پ[ƒ“‚حپA•ذ•û‚جژè‚إ3‘إ‘±‚¯‚ؤ’@‚پuƒgƒٹƒvƒ‹ƒXƒgƒچپ[ƒNپv‚ئ‚¢‚¤‘t–@‚ھ—چ‚ٌ‚إ‚‚é‚ج‚إپAƒٹƒoƒEƒ“ƒh‚جڈˆ—‚ھ“‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB

‚»‚ج‚½‚كپA‚±‚ج‚و‚¤‚بƒ‹پ[ƒfƒBƒپƒ“ƒg‚ح‹êژè‚ب•û‚ھ‘½‚پAƒtƒŒپ[ƒY‚ج’†‚ة“ü‚é‚ئ‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚àƒٹƒYƒ€‚ھ•ِ‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ھ‚؟‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

ƒtƒ‰ƒ€‚ً‚µ‚ء‚©‚èگg‚ة•t‚¯‚é‚ة‚ح‚ ‚ç‚ن‚éژèڈ‡‚جƒtƒŒپ[ƒY‚ً“O’ꂵ‚ؤ’@‚«چ‚ق‚±‚ئ‚إ‚·پB

—ûڈK‚ة‚حƒXƒeƒBƒbƒNƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹‚ئ‚¢‚¤ƒXƒlƒAƒhƒ‰ƒ€‹³–{‚ًژg‚¤‚ئ‚و‚¢‚إ‚·پB

—lپX‚بƒ‹پ[ƒfƒBƒپƒ“ƒg‚ًگD‚èŒً‚؛‚½867ژي—ق‚à‚جƒpƒ^پ[ƒ“‚ھŒfچع‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپAƒtƒ‰ƒ€‚ً—p‚¢‚½ƒpƒ^پ[ƒ“‚¾‚¯‚إ‚à192ژي—ق‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB

‚±‚ê‚ç‚ًچھ‹C‚و‚—ûڈK‚·‚ê‚خƒtƒ‰ƒ€‚ًڈK“¾‚·‚邾‚¯‚إ‚ب‚پAٹmژہ‚ةƒXƒeƒBƒbƒNƒڈپ[ƒN‚ھŒüڈم‚·‚é‚ج‚إ‚؛‚ذ’§گي‚µ‚ؤ‚ف‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

ٹî‘b—ûڈKƒپƒjƒ…پ[ˆê——

ڈ‰‹‰•ز